Audi holt das Tripple und gewinnt als erster Hersteller im selben Jahr die drei wichtigsten 24-Stunden-Rennen Europas: Nach dem Erfolg auf der Nürburgring-Nordschleife und in Le Mans kommt nun der Sieg von Spa-Francorchamps hinzu. In Le Mans belegte Audi - wie bereits 2010 - das gesamte Podium mit einem Dreifacherfolg. Den extremen Härtetest für Mensch, Technik und Maschine konnte Audi bereits 11 Mal gewinnen. Dazu geben die Rennwagen einen Ausblick auf die neuesten Audi-Technologien der Serie. Doch was ist das Geheimnis des Erfolges?

© Foto: Audi

Insbesondere in Le Mans steht Audi für die große Kontinuität und betrachtet die 24-Stunden-Rennen als Prüfstand innovativer Technik unter extremen Bedingungen. Für den Transfer vom Motorsport in die Serie stehen nicht nur Meilensteine wie die Benzindirekteinspritzung oder die neuesten Dieselmotoren, die ihre Wurzeln in Le Mans haben, sondern auch künftige Produkte, wie zum Beispiel der Mono-Turbo, der digitale Rückspiegel oder der e-tron quattro als neuartiger Allradantrieb durch Elektromotoren, die in diesem Artikel noch im Detail gelüftet werden. In Le Mans bewährte sich diese Technik bereits mit einem Sieg.

Fortschritt vom Reglement eingebremst

Im Ausland wird gesagt, dass die besonders akribische Vorbereitung der Deutschen eine große Rolle spielt. Und es ist wahr! Das in Le Mans siegreiche Audi-Team Joest mit bekannten Fahrern wie Tom Kristensen, Marcel Fässler, André Lotterer, Benoît Tréluyer oder Allan McNish schottet sich normalerweise ab, um der Konkurrenz während des Rennens keine Hinweise zu geben. Uns gewährte das Team Joest einen kleinen, aber interessanten Einblick, der zeigt, wie überlegen Audi der Konkurrenz ist und oftmals durch das Reglement der Rennorganisation individuell eingebremst wird.

Audi entwickelte beispielsweise eine vorgefertigte Einheit aus Front und Getriebe. Diese Komponenten lassen sich in nur zwei bis drei Minuten austauschen, was ohne diese vorgefertigte Einheit rund 15 Minuten dauern würde. Doch diesen Zeitvorteil erlaubt der ACO (Automobile Club de l’Ouest) als Veranstalter des 24-Stunden-Rennens von Le Mans nicht, so dass Audi die Zeit an der Box „absitzen“ muss.

Dazu hält Joest für jeden einzelnen Rennwagen drei lackierte, individuell auf das entsprechende Fahrzeug abgestimmte Sätze an Ersatzteilen bereit, wie zum Beispiel Heckpartien, Flügel etc. Sollten dennoch einmal alle angepassten Sätze aufgebraucht sein, stehen weitere, unlackierte Komponenten zur Verfügung, die dann allerdings nicht im Detail für das entsprechende Auto optimiert wurden.

© Foto: Audi

Darüber hinaus besitzt jedes Auto seinen eigenen Werkzeugwagen mit etlichen Schubladen, in denen sich für jeden Bereich griffbereit das passende Werkzeug befindet. So gibt es beispielsweise eine einzelne Schublade mit dem Werkzeug für die Ölpumpe.

Kopfüber durch einen Tunnel mit Leichtbau und Effizienz

Insbesondere der Audi R18 e-tron quattro stellt ein rasend schnelles Prüflabor dar. Äußerlich unterscheidet sich der R18 e-tron quattro nicht wesentlich vom Audi R18 TDI, der im vergangenen Jahr das Rennen von Le Mans gewann. Damit gab sich Audi nicht zufrieden und ließ im Detail kaum einen Bereich des Fahrzeuges unberührt.

Durch intelligenten Leichtbau konnte Audi das Gewicht des R18 im Vergleich zum Vorgänger um ca. 80 Kilogramm reduzieren und Platz für den elektrischen „e-tron“-Antrieb schaffen, der tief und optimal im Fahrzeug platziert ist. Das Gewicht des Rennwagens reduzierten die Macher sogar so weit, dass noch Raum zur Erzielung des vorgeschriebenen Mindestgewichtes von 900 Kilogramm vorhanden war, so dass Audi bei Renneinsätzen Zusatzgewichte genau dort platzierte, wo es zur Optimierung der Gesamtbalance am besten ist.

Ein wesentliches Ziel stellt die maximale aerodynamische Effizienz dar. Durch die Luftanströmung entsteht Auftrieb. Das Ziel lautet allerdings Abtrieb bzw. Downforce. Beim Audi R18 wirken den 25 Prozent Auftrieb starke Abtriebskräfte entgegen 25 Prozent vorne, 30 Prozent hinten und 70 Prozent in der Mitte. Theoretisch könnte, so Audi, der R18 an der Oberseite eines Tunnels fahren.

© Foto: Audi

e-tron quattro: Der künftige Allradantrieb für Serien-Autos

Audi entwickelt bereits den quattro-Antrieb (Allrad) der Zukunft. In diesem Fall eine Kombination von Verbrennungsmotor, der eine Achse antreibt, und dem Elektroantrieb für den Antrieb der anderen Achse. Audi nutzt dabei den Motorsport, vor allen Dingen die Langstreckenrennen, um neue Technologien unter härtesten Bedingungen zu erproben und voranzutreiben.

Beim Audi R18 e-tron quattro sieht die Kombination wie folgt aus: Ein V6-TDI-Aggregat generiert aus 3,7 Litern Hubraum über 510 PS sowie ein maximales Drehmoment von 850 Nm und gibt seine Kraft weiterhin an die Hinterräder. Dazu rekuperiert das System in Bremsphasen an der Vorderachse kinetische Energie, also Bewegungsenergie zurückgewonnen, elektrisch in einen Schwungradspeicher eingespeist und beim Beschleunigen erneut abgerufen. In diesen Vorgang ist ausschließlich die Vorderachse eingebunden. Beide Systeme zusammen ergänzen sich zum Antriebsprinzip e-tron quattro, einer neuen Art von Allradantrieb. Weiterer Vorteil: Der Elektroantrieb sorgt beim Bremsen für eine bessere Kraftverteilung.

Eine hohe Leistungsdichte ist bei der Energie-Rückgewinnung entscheidend: Der Speicher muss in der Lage sein, innerhalb weniger Sekunden in der Bremsphase viel Energie aufzunehmen. Ist die Kurve durchfahren und der Fahrer beschleunigt erneut, gibt das System die Energie an die Vorderachse ab. In Le Mans durfte durch das Reglement der Boost (Energieabgabeprozess) allerdings erst ab einer Geschwindigkeit von 120 km/h erfolgen. Unter diesem Tempo sorgte allein der Verbrennungsmotor für den Vortrieb.

Mono-Turbo als große Chance im Sportwagen-Motorenbau

In Le Mans wurden die TFSI- und TDI-Motoren standfest gemacht, die heute die Modellpalette von Audi bestimmen. Es folgten der Diesel-Hybrid und künftig der teilelektrisierte Allradantrieb „e-tron quatttro“, bei dem in der Serie eine Achse von einem Verbrennungsmotor oder aber einem Hybrid-System aus Verbrennungs- und Elektromotor und die zweite Achse rein elektrisch angetrieben wird. Noch in diesem Jahr kommt der Audi R8 e-tron in einer Kleinserie auf den Markt. Darüber hinaus finden bereits Flottenversuche mit dem Audi A1 e-tron statt.

Beim Thema Downsizing werden sich in Zukunft noch viele weitere Parallelen ergeben, bei denen Sport und Großserie voneinander profitieren. Gewann Audi 2006 noch mit einem V12-Aggregat mit 5,5 Litern Hubraum das Rennen von Le Mans, arbeiten inzwischen nur noch sechs Zylinder im Motorraum. Der Hubraum wurde im Reglement auf 3,7 Liter verkleinert. In der Summe kommt der Motor in der aktuellen Fahrzeuggeneration also mit der Hälfte der Zylinder aus, besitzt 32 Prozent weniger Hubraum und ermöglichte dem R18 dennoch signifikant verbesserte Rundenzeiten.

© Foto: Audi

Um solch enorme Steigerungen zu erzielen, wird im Brennraum des Motors mit viel höheren Drücken und Temperaturen als früher gearbeitet. Dadurch erhöhte sich beispielsweise die Zylinderleistung erheblich. So muss jeder einzelne Zylinder inzwischen rund 60 Prozent mehr leisten als noch 2006 im Audi R10 TDI.

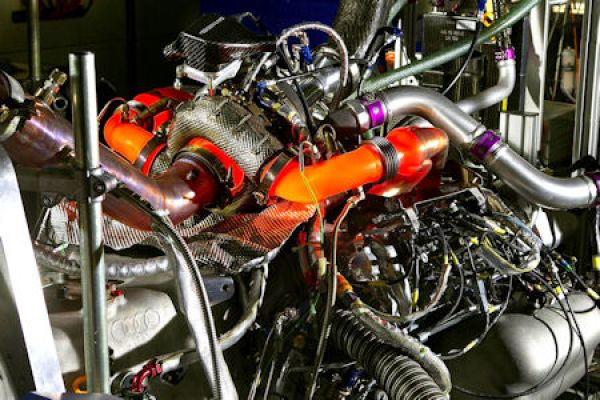

Die Motorenentwickler bei Audi mussten dabei auf neues Terrain vorstoßen. Ein bislang besonders gut gehütetes Geheimnis stellte das Aufladekonzept des Audi R18 dar. Die Ingenieure konzipierten ein zentrales Mono-Turbosystem im Innen-V des Motors (heiße Seite innen), das in Verbindung mit den innenliegenden Auspuffkrümmern die Physik besonders gut ausnutzt. Durch die Verwendung einer einzigen, großen Turbine vergrößert sich der Gesamtwirkungsgrad, da die Spaltverluste stark reduziert werden.

Das Zusammenfassen der Abgasströme in einer Turbine bewirkt wiederum eine höhere Turbinenleistung. In den extrem kurzen Rohren der Abgasanlage vor dem Turbo geht deutlich weniger Wärmeenergie verloren. Damit steigt die Leistung, aber auch die Abgastemperatur der Turbine wegen des höheren Energiegehaltes im Abgas an. Auf der Verdichterseite müssen rund 2.000 Kubikmeter Luft pro Stunde für die effiziente Verbrennung komprimiert werden. Der Mono-Turbolader muss damit für über 510 PS Leistung eine ähnliche Ladeluftmenge durchsetzen wie zuvor die zwei Turbolader beim V10 TDI für 550 PS.

Einen Schlüssel zum technologischen Durchbruch liefert außerdem die variable Turbinengeometrie (VTG) im Turbolader, die es erlaubt, den Abgasstrom so zu leiten, um die Turbine ständig an unterschiedliche Betriebsbedingungen wie Lastwechsel anzupassen. Ein einzelner großer Lader besäße ohne VTG ein viel zu schlechtes Ansprechverhalten. Während die Leitschaufelkranz-Verstellung bei Audi in der Serie längst üblich ist, erwies sich die Anpassung an die hohen thermischen Belastungen im Motorsport eine besondere Herausforderung.

© Foto: Audi

Wenn man beim Schaltvorgang, der ohne Kupplungsbetätigung etwa 30 Millisekunden dauert, die Einspritzung zurücknimmt, droht Ladedruckverlust. Das VTG-System von Audi reagiert allerdings dank ausgeklügelter elektronischer Schaltstrategien und eines sensiblen Stellmotors entsprechend schnell. Sogar der Le-Mans-Veranstalter ACO soll gestaunt haben: Als dessen Techniker die Motordaten auslasen, stellten sie keinen Ladedruckabfall bei Schaltvorgängen fest.

Auch in der Serie möchte Audi aus Downsizing-Motoren mit weniger Hubraum noch mehr Leistung gewinnen. Damit werden dort, wie beim V6 TDI 3.7, Zünddrücke und Temperaturen steigen. Das gilt ebenfalls für die Einspritzdrücke, die bei Serienmotoren derzeit um 2.000 bar erreichen, während in den Le-Mans-TDI-Motoren 2.600 bar bereits weit übertroffen werden. Das beeinflusst wiederum Verbrauch, Leistung und Abgasqualität positiv, steigert gleichzeitig aber die thermischen und mechanischen Belastungen vor allem im Brennraum. Genau hier spielt der Motorsport als Testlabor eine wichtige Rolle für die Standhaftigkeit und Serienreife.

Digitaler Rückspiegel: Der Blick in die Zukunft

Doch es sind nicht nur die Meilensteine, die ihre Wurzeln im Motorsport haben und nach und nach in die Serienmodelle einfließen. Bei den Renneinsätzen schauen die Techniker aus der Serienentwicklung ganz genau hin und sind bereits bei der Umsetzung beteiligt, wie zum Beispiel beim digitalen Rückspiegel.

Beim digitalen Rückspiegel des Rennwagens Audi R18 filmt eine nur wenige Millimeter große Kamera nach hinten und überträgt die Bilder digital ins Cockpit. Die Situation hinter dem Fahrzeug wird auf einem Display abgebildet, das dort sitzt, wo sonst ein Innenspiegel angebracht ist. Anstelle eines LCD-Displays mit LED-Hinterleuchtung kommt ein Aktivmatrix-OLED-Display (AMOLED) zum Einsatz. Bei diesen Displays leuchten die im Display verwendeten organischen Materialien selbst, benötigen also keine Hinterleuchtung mehr. AMOLEDs sind deutlich dünner sowie leichter als herkömmliche Displays und besitzen einen extrem hohen Kontrast, eine sehr gute Farbwiedergabe und Schaltzeiten von wenigen Millisekunden - und das temperaturunabhängig.

© Foto: Audi

Auch beim Rennen an sich bietet der digitale Rückspiegel Vorteile: Das Konzept und der Aufbau des Monocoques sowie die Anordnung des Mittelmotors lassen beim Audi R18 keinen Raum für ein rückwärtiges Fenster. Bislang waren die Fahrer beim Blick nach hinten auf die seitlichen Außenspiegel angewiesen. Doch das Heck und der Heckflügel sowie die bei hohen Geschwindigkeiten auftretenden Vibrationen begrenzen das Sichtfeld dieser Spiegel deutlich.

Interessant für die kommende Serie: Der digitale Rückspiegel funktioniert wetterneutral. Bei herkömmlichen Außenspiegeln dagegen wird das Sichtfeld im Regen durch die starke Gischt beeinträchtigt. Für den neuen, digitalen Spiegel stehen sogar verschiedene Tag- und Nachtfahrmodi zur Verfügung. Selbst bei aufgeblendeten Scheinwerfern des Hintermannes ergibt sich ein hervorragendes Bild und nicht nur ein greller Lichtpunkt.

Da die neuartigen Bildschirme frei programmierbar sind, nutzt Audi sie, um weitere Anzeigen darzustellen. Zusätzliche Informationen zum eingelegten Gang, dem Schlupfniveau der Reifen oder auch einzelne Warnleuchten sind beim Rennwagen in das zentrale Anzeigeinstrument integriert.

Weiter voraus mit Erfolg

Es sind neben akribischen Vorbereitungen etliche technisch ausgeklügelte Innovationen, die Audi zum Erfolg verhelfen. Audi besitzt die Möglichkeit, neue Technologien zu entwickeln und zu testen - und nutzt diese auch. Mit dem e-tron quattro in Kombination mit Leichtbau brachte Audi eine völlig neue Technologie an den Start und gewann damit auf Anhieb - das ist alles andere als selbstverständlich.

Genau von diesen Erfahrungswerten profitieren die Serienmodelle - seien es durch den neuen Mono-Turbo noch höhere Leistungswerte beim Downsizing oder der e-tron quattro als Allradantrieb der nahen Zukunft. Für Sicherheit und weitere Möglichkeiten sorgt wiederum der digitale Rückspiegel. Unter diesen Aspekten ist es immer wieder interessant, sich die Prototypen-Rennwagen genauer anzuschauen und mehr über die Zukunft zu erfahren.

Speed0r

07.08.2012

Glückwunsch an Audi